- 招商和空间服务

- /

- 详情页

7月31日,工业和信息化部正式公示“生物制造标志性产品名单(第一批)”。本次全国共遴选出36项标志性产品,覆盖生物制药、食品、饲料及添加剂、生物基化学品、天然产物生物合成等领域。这一举措不仅标志着我国生物制造领域在技术创新与产业化应用方面取得突破性进展,更彰显了国家对战略性新兴产业——生物制造的高度重视与战略布局。

点击上方图片,查看文章《地铁18号线年底开通!唱响”未来科学城+回天+中关村科学城“三城记》

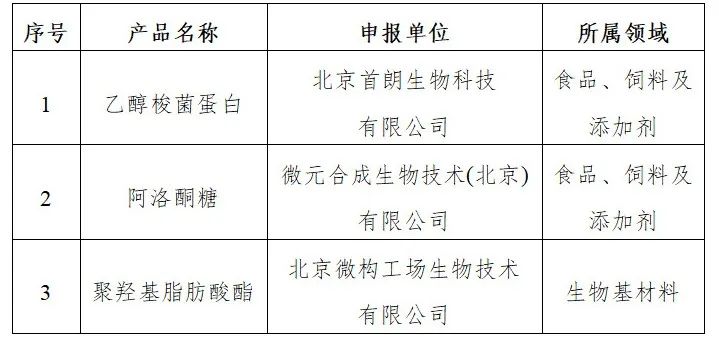

食品、饲料及添加剂占比超30% 从领域分布来看,本次公示的36个生物制造标志性产品呈现出“生物制药独占鳌头、食品与添加剂、化工新材料等多点开花”的格局。生物制药领域以13个、36.1%的占比高居榜首,囊括了单抗、CAR-T细胞、融合蛋白、疫苗等高壁垒子领域,显示出我国在重大疾病治疗和预防技术上的整体跃升。食品、饲料及添加剂领域以11个、30.6% 的份额位居第二,产品横跨功能糖(阿洛酮糖)、母乳低聚糖(2’-岩藻糖基乳糖)、替代蛋白(乙醇梭菌蛋白、短柄镰刀菌蛋白、酵母蛋白)、维生素(维生素 B5)等领域。生物基化学品领域包括β-丙氨酸、1,4-丁二胺、十二碳二元酸、反式乌头酸、精草铵膦和γ-氨基丁酸6个产品,占比16.7%。天然产物生物合成领域包括多杀霉素、红景天苷和γ-聚谷氨酸3个产品,占比8.3%,通过微生物细胞工厂解决了植物提取“靠天吃饭”的瓶颈。生物基材料领域2个,均为聚羟基脂肪酸酯(PHA),可替代塑料减少“白色污染”,亦可用于医用材料或药物缓释载体。化妆品相关领域2个,红没药醇与透明质酸共同指向高端发酵生产,是“小体量高价值”的典型赛道。食品、饲料及添加剂/生物基材料领域的产品为L-丙氨酸,该产品以大肠杆菌工程菌株为底盘,创新性应用厌氧发酵生产工艺,避免化学法污染问题,较现有发酵工艺简化生产步骤,能显著提升生产效率、降低生产成本。 北京3个产品成功入选位列第一 从地域分布来看,36个产品落地22个省区市,北京、上海、湖北、山东、内蒙古各以3个产品并列第一,天津、云南、浙江、新疆4省区各2个,其余13个省市各1个,整体来看,环渤海、长三角、长江中游地区极依托自身科技、人才等优势贡献超一半项目,而边疆能源区与特色资源区则通过“低成本+特色原料”形成差异化补充。 北京市有3个产品成功入选,涵盖食品、饲料及添加剂与生物基材料两大领域,具体为北京首朗生物科技有限公司的乙醇梭菌蛋白、微元合成生物技术(北京)有限公司的阿洛酮糖和北京微构工场生物技术有限公司的聚羟基脂肪酸酯。入选产品均具备良好的市场应用前景和规模化生产能力,市经济和信息化局对纳入产品将加大宣传推广力度,强化现有政策对重大原始创新、关键产品创制及产业化应用的支持,进一步激发北京市生物制造产业活力,提升产品技术创新、研发生产与市场推广能力。 附表 北京市入选生物制造标志性产品名单 (第一批)(公示稿) ⬇️

北京市3个成功入选产品的产品中,就包括未来科学城入驻企业微元合成生物技术(北京)有限公司(以下简称“微元合成”)的阿洛酮糖。

微元合成到底会什么“魔法”

能够重塑制造业?

昌平区又是如何依托

未来科学城“两谷一园”构筑

首都合成生物制造产业的核心承载区

8月5日 《光明日报》关注昌平区 科技创新与产业创新融合发展成效 围绕合成生物制造产业高质量发展刊文 “使用传统制法制取1吨叶黄素,需要250亩耕地种植的万寿菊作为原料。如今我们只需要1立方米发酵罐,就能制备出同等质量的叶黄素。”实验室内,微元合成生物技术(北京)有限公司首席运营官李响讲述着发酵罐中的“分子魔术”。 合成生物制造是我国重要的未来产业。合成生物制造将生物细胞视为一座座“微型化工厂”,科学家们通过基因编辑向细胞传达特定的“代码”,从而让其生产出人类所需的各种物质。坐落于北京市昌平区未来科学城内的微元合成,正是该领域技术研发与产业化的佼佼者。由微元合成研发的“一步发酵法”能够以超80%转化率,将常见的葡萄糖直接发酵为阿洛酮糖,从而大幅降低制造成本。 微元合成取得的成功,离不开昌平区的保驾护航。微元合成创始人刘波表示,公司之所以选址在未来科学城,不仅因为昌平区拥有较为成熟的生命科学产业集群,更因为感受到了昌平区对合成生物制造的重视程度与支持力度。 2024年1月,昌平区发布《昌平支持合成生物制造产业高质量发展的若干措施(试行)》,政策包含10个方面32条举措,从创新孵化、产业集群到项目落地,推动产业链、创新链和价值链有机融合、协同互促。 聚集超120家相关企业、2024年全区合成生物制造产业收入超60亿元……近年来,昌平区逐步建立合成生物制造产业的孵化起步区、转化加速区、高端制造区、总部办公区“四大功能组团”,聚焦研发转化、高端制造、企业总部“三大环节”,如今俨然成为首都合成生物制造产业的核心承载区。 毗邻微元合成的北京齐禾生物科技有限公司,在植物细胞的基因编辑领域显露锋芒。齐禾生科联合创始人赵天萌介绍,该公司开发的“大片段DNA精准插入工具”入选《自然》杂志2024年值得关注的七大技术,经过基因编辑的大豆品种油酸含量高达80%,是普通品种的3倍有余。 为搭建高质量技术服务平台,加速实验室成果转化,昌平区依托“两谷一园”,先后打造出技术创新中心、产业会客厅和成果孵化空间等各类设施。 2025年1月,由昌平区与北京化工大学共同建设的北京市合成生物制造技术创新中心迎来试运行。该中心围绕合成生物制造产业的起步环节,打造过程强化技术平台、生物催化剂酶工程平台、数字化细胞工厂实践平台、数字化细胞计算分析平台,围绕合成生物制造原料体系、催化剂体系、过程强化、产品开发及应用技术全流程开展协同攻关。 “合成生物制造领域研究所需的实验设施多样,价格也较为昂贵。昌平区建设的各类平台为我们的生产研究提供了极大便利。”赵天萌表示。 在良好的产业生态中,一批昌平合成生物制造企业在核心技术攻关和创新成果转化上表现突出。在未来科学城这片创新高地上,发酵罐、试验田中的“分子魔术”正悄然重塑制造业,合成生物“智造”正带来无限可能。 此次工信部首批生物制造标志性产品名单的发布,不仅是对我国生物制造产业自主创新与产业化成果的集中检阅,更是为产业发展树立了清晰的风向标。昌平作为首都合成生物制造产业的核心承载区,其入驻企业微元合成的阿洛酮糖成功入选,正是依托未来科学城“两谷一园”战略布局,聚焦研发转化、构建“四大功能组团”、打造完善产业生态的生动体现。 从未来科学城发酵罐中诞生的“分子魔术”,到全国范围内生物制药、食品材料、化妆品等多赛道的全面开花,昭示着中国生物制造正加速由“跟跑”迈向“并跑”乃至“领跑”。以未来科学城为代表的合成生物创新高地,正源源不断地输出合成生物“智造”力量。随着这些标志性产品,特别是源自昌平未来科学城的创新成果陆续进入规模化应用与全球市场,我国不仅有望在全球生物经济版图中占据更主动的席位,也将为健康中国、双碳战略的落地以及新质生产力的蓬勃发展注入强大而持续的“未来动能”。 内容综合:光明日报、北京经信、医药地理 点击文末“阅读原文”,查看公示原文

北京市昌平区北七家镇未来科学城东路一号院A106室 京ICP备17060083号-2